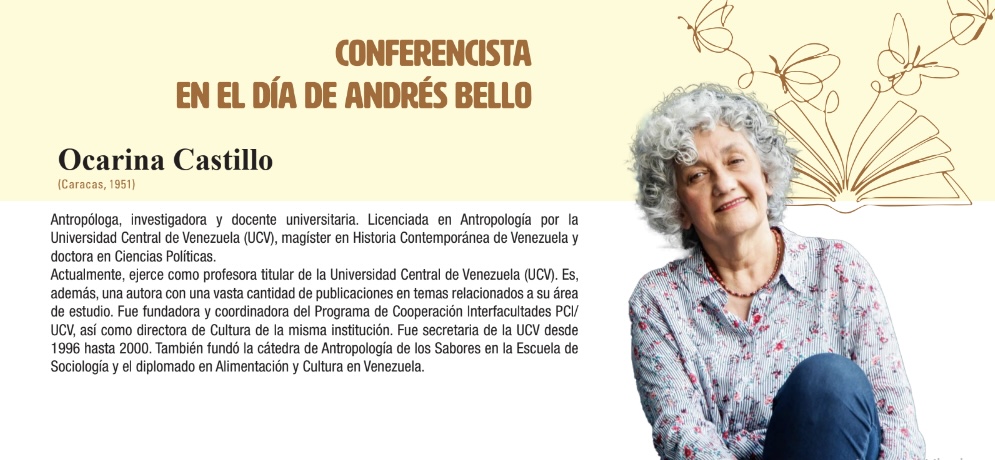

El 29 de noviembre de 2024, durante la ceremonia de premiación con motivo del 243.º aniversario del natalicio de Andrés Bello, autor de la, «Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos«, se llevó a cabo un evento en la UCAB donde la antropóloga Ocarina Castillo ofreció el discurso anual correspondiente a la Cátedra de Bello.

En su intervención, además de rendir homenaje al Ilustre Americano, Castillo destacó el papel fundamental de la Compañía de Jesús durante su primera etapa en Venezuela, desde su llegada en 1628 hasta su expulsión en 1767.

La antropóloga recordó los aportes del misionero y explorador jesuita Joseph Gumilla, a los aportes intelectuales del centro de pensamiento que lleva su nombre y que edita la Revista SIC. Tuvo también palabras especiales para el padre Pedro Trigo, S.J., uno de los fundadores del «ITER” y miembro de la directiva de la Fundación Centro Gumilla publicó El Ucabista.

Ramón Antonio Pérez / Coordinación de Comunicaciones / Fundación Centro Gumilla

A continuación el discurso de Ocarina Castillo:

CÁTEDRA ANDRÉS BELLO

UCAB 29 Noviembre 2024

I) ANTES DE COMENZAR

Agradezco al Rector Arturo Peraza y al Profesor Marcelino Bisbal la distinción de hacerme partícipe del día de Andrés Bello, en el marco de la Novena Feria del Libro del Oeste de Caracas, que constituye una jornada tan significativa para la comunidad Ucabista y para nuestra ciudad. Me honra ser testigo de primera mano, de la entrega de la Orden Universidad Católica Andrés Bello a tres personas que constituyen pilares de nuestra historia socio-cultural contemporánea.

-A Virginia Betancourt, a quien varias generaciones le agradecemos el amor por la lectura, los libros y las bibliotecas, esos maravillosos lugares para aprender, re-encontrarnos, sanar olvidos y desesperanzas… en fin, para imaginar y soñar. También a ella le debemos la existencia de la “Fundación Rómulo Betancourt”, un espacio intergeneracional de docencia, investigación y debate fructífero sobre nuestro proceso histórico contemporáneo.

-A Jacobo Borges, quien a través de su mirada y expresión artística dialoga con la sociedad, interpelando nuestra memoria, representaciones y demonios, dotándonos de colores, sensaciones y poesía que nos ayudan a conocernos mejor. Como lo llamó Ricardo Ramírez Requena, “Hijo dilecto de Catia” y como cuenta la periodista Inger Pedreañez, abocado en estos tiempos “…a penetrar el significado más profundo del mundo”.

-A Baltazar Porras, padre espiritual, teólogo, locutor, arzobispo comunicador y cardenal, pero sobre todo, sonrisa benéfica, ejemplo de dignidad y servicio social.

Respondo a esta invitación con gozo y gratitud. También un poco abrumada. Soy antropóloga y enamorada de la investigación histórica desde mi época de estudiante en la UCV y convencida, a través de los años y el desempeño, de la importancia de la historia como discurso, como relato del pasado y no estrictamente como suceder. Desde este perfil y convicción, emprendo la visita al maestro Andrés Bello, intentando reconocer algunas señales indicadoras de su vivencia y su visión acerca de la historia. Mi aproximación me hace presente lo que aprendiera del mentor de la antropología francesa del pasado siglo, Claude Lévi-Strauss quien, en su “Antropología Estructural” en 1979 señalara que, “…toda carrera etnográfica tiene su principio en confesiones escritas o calladas”. Me valgo de esta oportunidad para expresar algunas de mis confesiones y la satisfacción y agradecimiento acumulado a lo largo de mi aprendizaje, dejándome huellas y configurando mi mirada.

Comienzo por decir que la UCAB es parte de la obra de esa “estirpe intelectual”, que como bien dice el mexicano Alfonso Alfaro Barreto, se caracteriza por la osadía y pasión intelectual, la curiosidad omnívora y la atención al servicio del prójimo. Los padres Jesuitas, desde su llegada en 1628 al territorio que hoy es Venezuela, han aportado una especial contribución al desarrollo del pensamiento, la ciencia y la creación artística, a través de sus dos áreas de servicio: la educación y las misiones, entre éstas últimas, especialmente las que se radicaron en el territorio orinoquense, hasta su expulsión en 1767. Al inicio de mi carrera como investigadora, me correspondió aproximarme por vez primera al legado de las Misiones Jesuíticas a la historiografía colonial, que se iniciaron con el conocimiento de la fachada atlántica de Venezuela por parte de los jesuitas franceses procedentes de Trinidad (Pierre Pelleprat, Juan Rivero, Joseph Cassani, Matías Tapia), quienes habitaron y levantaron la información acerca de la geografía, etnología y prácticas sociales en la región del “Guarapiche” durante un período azaroso y plagado de inconvenientes de distinta índole para la actividad misional.

Un segundo momento, se corresponde con las misiones orinoquenses y la calificada como “gigantesca actividad de Gumilla” que inauguró una nueva generación de misioneros. Las obras escritas que recogen las experiencias de Joseph Gumilla (quien vivió 29 años en Guayana), y de su pupilo Felipe Salvador Gillij (quien permaneció allí 18 años y medio), son en el verbo, estilo y temperamento propio de cada uno, cabal testimonio de la revelación de un mundo deslumbrador en su complejidad y posibilidades. De un Gumilla exultante, infatigable americanista y un Gilij “observador curioso y exacto”, interesado en “librar a la historia de América de falsedades” según las polémicas en boga sobre la colonización en el S XVIII.

El conocimiento de sus respectivos textos, “El Orinoco Ilustrado y Defendido” y “Ensayo de Historia Americana” en sus tres tomos, marca indeleblemente a cualquier venezolano/a que se inicie en la aventura de la antropología y la historia, al descubrir en sus autores una mirada sensible y acuciosa que abarca la geografía y el mosaico de naciones, idiomas, costumbres, ritos e imaginarios, que sirven de zócalo a lo que denominó bien el Padre José del Rey en su discurso de incorporación a la Academia de la Lengua, “…la Babel étnica de la Orinoquia”. Una cantera aún inagotada, en el conocimiento y configuración de este territorio y en el levantamiento de una cartografía geográfica y cultural a partir del relato detallado y cuidadoso de las especificidades de las culturas allí asentadas. A pesar de ser maestro/mentor y discípulo, sus relatos tienen personalidad propia, reflejan áreas de interés y pasión especial en cada uno de ellos. Gumilla ofrece una visión amplia y diversa porque consideraba que en la interacción con las comunidades, cada detalle “….ofrece un dilatado campo a la curiosidad”, otorgándole una atención especial al dato geográfico y la historia de los ríos, a las señas, crecientes, corrientes y raudales del Orinoco. Mientras que a Gilij le interesaba fundamentalmente lo humano y social, “…la parte de la historia para mi más querida….describe las costumbres de los indios….el libro más interesante, fueron los indios”, dedicando sus más denodados esfuerzos al estudio de las religiones y de las “lenguas americanas”, su origen, variedad y ejemplos, llevándolo a elaborar la primera clasificación de las lenguas del Orinoco, mientras conversaba con soltura la lengua de los tamanacos y maipures y aprendía a comunicarse transitoriamente con piaroas y pareques. Sin duda sus obras, como lo serán después las del maestro Bello, son iniciadoras de una vocación americanista.

La segunda persona es Pedro Trigo. Cura sabio, profundo, sonriente, comprometido, egresado de letras, filosofía y “teólogo de la salsa”, conviviente de las comunidades populares, autor, entre otras publicaciones, de esa belleza que son los “Salmos del Dios enteramente bueno”, ese Padre a quien le pedimos que “…nunca nos decepcionemos de tu manera de amar”. Amén.

Con aportes de El Ucabista

Fotografías: Manuel Sardá